上个月(3月25日),美国著名童书作家、贝芙莉·克莱瑞(Beverly Cleary)在家中去世,距离这位老人的105岁生日只有18天。

在她离世之后,围绕这位儿童文学祖母和笔下人物的讨论层出不穷。毫无疑问的是,贝芙莉·克莱瑞创造的儿童文学形象陪伴了西方几代人的成长。然而,回忆与童年并非许多讨论文章与纪念活动的核心话题。不少评论不约而同地指出,在一个性别与身份日益紧张与对立的年代,贝芙莉·克莱瑞所创造的儿童文学形象,尤其她笔下的“叛逆女孩”雷梦拉,在大半个世纪之后,对于当代女性仍有历久弥新的价值。

文章插图

贝芙莉·克莱瑞(1916-2021),美国著名儿童文学作家,曾获纽伯瑞儿童文学奖、美国国家图书奖等奖项,她创作出的亨利、雷梦拉、小狗里比斯、小鼠拉尔夫等形象深入人心。

优雅、克制、忍耐、有礼貌……长久以来社会形成了对女性刻板印象的种种规训。本期“读刊”栏目谈论的那些女性,都以写作或阅读的方式,打破传统观念里的女性形象。雷梦拉这个文学形象的出现与上世纪的女权思潮有着紧密联系,而最近的“停止仇恨亚裔“运动也让我们听到了不少亚裔女性作家愤怒的声音。通过短视频分享阅读即时体验,不少年轻女性正在挑战和重构女性存在和自我认知的模式。

撰文 丨冯塬雅

这个叛逆女孩从不教人学好,为什么如此招人喜爱?

从查理·布朗到丁丁,西方儿童文学的经典形象可谓比比皆是。不过,那些西方儿童形象似乎多是一张白人男孩的面孔,要么蠢萌天真,要么勇敢坚强,让人很难不爱。贝芙莉·克莱瑞笔下的“雷梦拉”系列却是个例外——雷梦拉·昆比(Ramona Quimbly),一个招人烦又有点粗野的女孩,在一连串的尴尬中跌跌撞撞成长。贝芙莉·克莱瑞的离世让许多女性突然意识到,经历了多年岁月,童年的雷梦拉依然在成人世界中为他们守护着一片真实而单纯的童真净土。

“雷梦拉”系列一共八本,首册Beezus and Ramona出版于1955年,最后一本Ramona’s World出版于1999年。在此期间长大的西方白人小孩,经历了女性主义运动的狂潮,也在各种社会巨变中努力蜕变、适应。雷梦拉的创作背景也对此有所呼应。在此之前,雷梦拉是另一系列小说中的配角,被主人公小男孩亨利·哈金斯(Henry Huggins)称作“烦人精”(pest)。这一系列结束后,贝芙莉·克莱瑞就开始了对雷梦拉姐妹长达四十年的孕育,直到雷梦拉小学即将毕业。出版商和书评人Anita Silvey后来说道:“在当时看来,贝芙莉·克莱瑞已经不可避免地要为这个吵闹烦人却令人欲罢不能的女孩儿创造一整个系列了。”

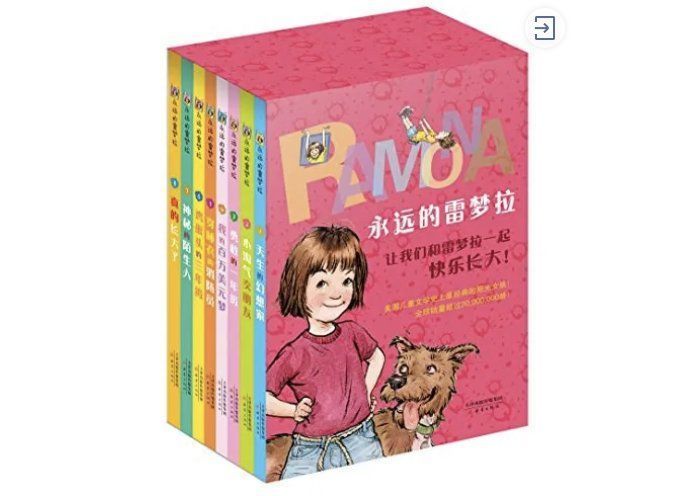

文章插图

《永远的雷梦拉》,[美]贝芙莉·克莱瑞著,吕培明、郭红梅等译,新蕾出版社 2014年版

雷梦拉是个什么样的人呢?她住在美国西北沿海的一个工薪阶层家庭。她疯狂,爱捣乱,极度敏感,自尊心脆弱。她在图书馆的书上乱画,有时候胆大包天有时候连个空房间都害怕;她在二年级的时候就想为失业的父亲分担压力、逼他戒烟,她要面对争吵不休、试图离异的父母,又因为嫉妒母亲和姐姐间的亲密而阴阳怪气。她在真实的、充满社会问题的美国郊区长大,又始终不愿意接受成人世界的规则,甚至言行过激。虽然已成经典,但在系列出版的年代,这个充满矛盾的儿童形象全然出离于彼时的儿童文学形象。

或许有人会想起法国小说《地铁姑娘扎姬》(Zazie dans le Metro)的主人公。乡下姑娘扎姬满口粗话,胆大妄为,在巴黎到处惹祸甚至行骗,但作者雷蒙·克诺并不以之为儿童文学,而是以儿童喜剧为由头,在新浪潮时期挑战传统的法语语言规则和法国社会规则。儿童为羊头,成人社会为狗肉。而在最近的各种追怀文章中,写作者无不认为雷梦拉的存在是对儿童读者的莫大尊重。

奥马哈大学文学教授、十八世纪文学研究者Kristin Girten在文章《克莱瑞不教小孩变好,但几代读者都为之倾心》(Beverly Cleary refused to teach kids how to be good – and generations of young readers fell in love with her rebel Ramona)中写道,十八世纪以来的现代文学总是以寓教于乐为宗旨,这可追溯至古罗马文学家贺拉斯提出的“令人愉悦(dulce)和“实用”(utile)的标准。但克莱瑞在PBS的采访中曾明确表明:“我小时候很讨厌那些儿童书籍,里面的小孩总是学着变好,但在我的现实生活中孩子们并不会。”她全力支持孩子应该像雷梦拉一样不断地挖掘本性,甚至有些时候表现得叛逆。

- 好做|晒武汉3口之家午餐,好吃又好做,花钱不多家人吃得香从不点外卖

- 绘本|故宫又上新了!《了不起的故宫宝贝》让故宫文物“活”起来

- 宫乐图|中华优秀传统文化系列谈丨漫谈文物中的饮食文化:从钟鸣鼎食到人间烟火

- 黄晓丹|黄晓丹:至今为止,我对世界的理解从未超出童年时读过的那些书

- 剧本|从荷花雪糕、三千佳丽奶茶到剧本杀,文创产品让我们多了去博物馆的理由

- 胃肠道|从“真香”到“真痛”,桐乡一男子一天吃了37个汤圆,进医院了

- 二等人员|焦大也有辉煌岁月,他是从什么时候、因什么原因变成了二等人员?

- 满 堂:一篇散文:从落笔到收笔|周四写作课 | 散文

- 丁元英|丁元英为何从不与人计较,看了3遍《天道》,我才明白其中的原因

- 水笋烧五花肉|水笋烧五花肉